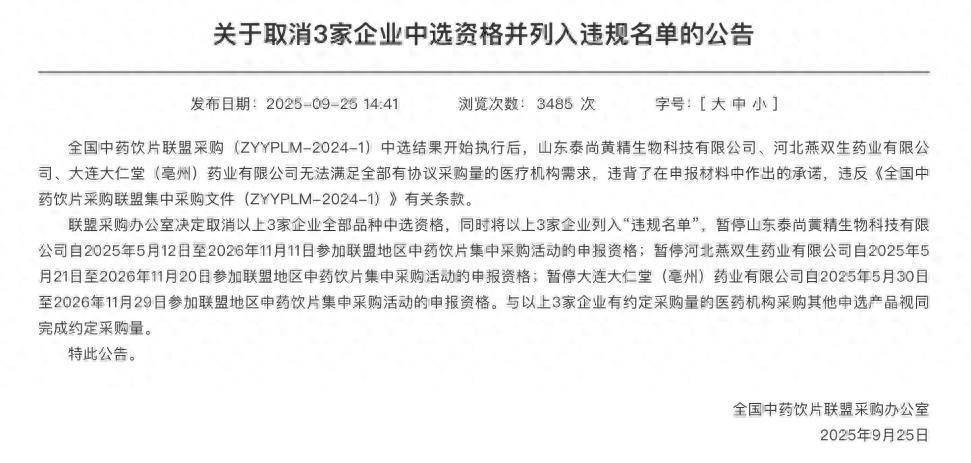

(人民日报健康客户端记者 谭琪欣)9月25日,全国中药饮片联盟采购办公室发布《关于取消3家企业中选资格并列入违规名单的公告》,提到因山东泰尚黄精生物科技有限公司、河北燕双生药业有限公司、大连大仁堂(亳州)药业有限公司无法满足全部有协议采购量的医疗机构需求,违背了在申报材料中作出的承诺,违反《全国中药饮片采购联盟集中采购文件(ZYYPLM-2024-1)》有关条款,决定取消3家企业全部品种中选资格,同时将以上3家企业列入“违规名单”,暂停参与联盟地区中药饮片集采。

中选企业被罚,是否会影响供应?

全国中药饮片联盟采购已于2025年4月起进入落地执行阶段。此次联盟集采覆盖范围广泛,涉及全国31个省份和新疆生产建设兵团,覆盖黄芪、党参等45个临床常用品种(84个品规),近3.2万家医药机构参与采购,需求量合计达到9700多万公斤。最终共有598家企业中选,涉及产品达12069个。

中选企业被罚,是否会影响药品供应?记者查阅中选结果发现,在这次被罚的3家药企中,河北燕双生的中选产品数量最多,涵盖了黄芪(统货)、山药(选货)、山药(统货)、净山楂(统货)这4个产品;山东泰尚紧随其后,有3个产品中选,分别是规格为选货的白芍、川芎以及连翘;大连大仁堂的中选产品最少,只有仙鹤草(统货)。记者了解到,以上每个品规中选产品数量均超过百款,因此,上述3家药企相关品种的断供对中药饮片集采整体供应的稳定性影响有限。

“此次对三家中药饮片企业的处理,应被理解为集采执行过程中的一种常态化、程序化操作,而非突发性或具有特殊风向标意义的孤立事件。对中标后无法履约的企业采取列入‘违规名单’或‘失信企业’等措施,是国家层面集采制度既定的标准化流程(SOP),其核心目的是维护集采规则的严肃性和规范性。”9月27日,清华大学老科协医疗健康研究中心执行副主任耿鸿武接受人民日报健康客户端记者采访时表示。

事实上,这并非中药饮片企业首次因集采断供被罚。2024年9月,国家医疗保障局公布的价格招采信用评价结果中,有5家药企因在中药饮片省际联盟采购中出现供应问题,被评定为“严重”失信。这些企业包括北京同仁堂(亳州)饮片有限责任公司、山西振东道地药材开发有限公司、安国市普天和中药饮片有限公司、安徽冯了性中药材饮片有限公司和江苏康生药业有限公司。

“中标并不是集采的终点,中标之后,履约能力和履约信誉仍是企业的头等大事。”在北京中医药大学卫生健康法治研究与创新转化中心主任邓勇看来,随着监管部门对药品集采全流程的监管力度不断加大,企业中标后并非高枕无忧,而是要接受全周期的严格监督。

行业格局“多、小、散”,中药饮片集采供应链稳定性挑战突出

据《关于完善医药集中带量采购和执行工作机制的通知》要求,健全省级层面的集采工作会商机制,省级医保部门会同卫生健康及相关部门、医疗机构、中选企业等,畅通沟通渠道,会商处置医疗机构反映的供应不足、配送不及时等问题。强调进一步明确中选药品持续稳定供应的具体要求,以及合理选择其他替代药品的例外措施。

“在集采的规则中,‘保供能力’的重要性和‘保障质量’应当是齐平的,二者的重要性均超过价格。而当前集采领域普遍存在的“低价内卷”竞争,某种程度上导致部分企业过于聚焦价格测算,而忽视了对质量稳定和供应保障能力的评估。”耿鸿武说。他提到,具体到中药饮片这一特定品类,因为中药饮片行业呈现“多、小、散”的格局,其上游原料高度依赖中药材,而药材的产量和质量易受气候、产地等自然因素影响,企业的成本控制和供应保障难度较大;在配送环节,区域型企业的物流配送体系在应对联盟采购所要求的跨区域供应时存在天然的能力短板。因此,中药饮片集采面临的供应链稳定性挑战客观上更为突出。

第二批全国中药饮片联采已箭在弦上。在未来饮片等品类的集采规则中,耿鸿武建议,可借鉴国家组织药品集采已有经验,增加前置性的供应保障条款。例如,在投标阶段更严格地评估企业的生产规模、仓储条件、跨区域配送能力以及GSP(《药品经营质量管理规范》)等资质,将供应风险的防范关口前移。通过不断完善规则,引导行业从单纯的价格竞争,转向对质量、供应、信誉的全方位重视。

邓勇建议,一是科学制定等级标准,根据临床用量大、假品伪品少、价格相对稳定等原则遴选品种,并设置合理的规格等级,满足不同医疗机构临床用药需求。二是开展综合评价,注重贴合中药特点,综合考虑价格、质量、供应和种植等方面因素,如引入医疗机构认可度指标、鼓励自有种植基地、设置追溯体系指标、促进道地药材应用等。三是加强对企业生产供应能力的评估,在集采前对企业的产能、供应链管理等方面进行严格审查,确保企业有能力履行供应承诺。

启远网提示:文章来自网络,不代表本站观点。